2月21日,東達風水梁產業扶貧模式新聞媒體通氣會在呼和浩特市舉。內蒙古沙產業草產業協會會長張衛東主持通氣會,鄂爾多斯市委宣傳部新聞科處長喬錦麗出席會議并講話,來自中央與地方的30多家媒體記者以及東達蒙古王集團董事長趙永亮、黨委副書記秦飛等參加。

會議由內蒙古黨委宣傳部指導,內蒙古沙產業草產業協會主辦。

據介紹,東達蒙古王集團20多年來始終以錢學森沙產業理論為指導,進行深入研究與實踐,參與書寫了中國大北方與內蒙古地區的生態治理史、扶貧攻堅史、新農村建設史、經濟發展史,有力印證了錢老沙產業理論的可行性和正確性。

企業多年致力于扶貧移民、生態治理、新農村建設、區域經濟、縣域經濟、城鄉統籌、農村城市化、科技富民等各項事業,并在國企轉制、路橋建設、沙產業、養殖業及社會公益等方面投入資金120多億元。先后獲得“農業產業化國家級重點龍頭企業”、“國家林業產業重點龍頭企業”、“全國扶貧重點龍頭企業”、“全國企業扶貧貢獻獎”、“中國扶貧典范獎”、“自治區企民利益聯結實效突出企業”等多項榮譽。

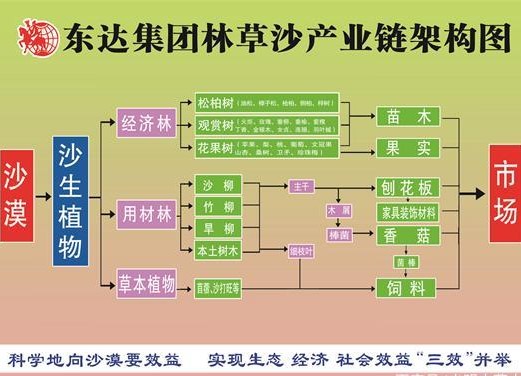

沙產業不以綠色畫句號

集團董事長趙永亮在上世紀90年代最早提出了“沙產業不以綠色畫句號”這一指導思想,本世紀初,又以“生態擴鎮移民,產業拉動扶貧”對沙產業與精準扶貧進行了產業升級,核心內容就是“生態+種植+養殖+有機+扶貧+旅游”的“6+”戰略,企業通過“規模化養殖、產業化配套、專業化管理、系統化分割、現代化加工、資本化運作”,讓貧困農牧民在生態鏈、生物鏈、產業鏈、產品鏈上謀生存、求發展,為農牧民轉移從業、脫貧致富創造了有力條件。

從1998年開始,東達集團先后投資3億多元在庫布其沙漠中建設了30萬畝沙柳基地,改良了100多萬畝沙化土地,在沙漠中建起了取之不盡的“綠色銀行”。企業總投資4億元建成了年產10萬立方米的沙柳刨花板廠,通過訂單合作,包銷了村民們平茬后的沙柳,因此帶動周邊10多個旗區種植沙柳幾百萬畝,使10多萬農牧民人均增收2000多元,烏蘭壕、官井、翻身村等靠種沙柳賣沙柳為生的農戶年均收入到達了3-5萬元。企業用實踐證明:沙漠不是“地球癌癥”,而是人類新的財源寶地。

我國“兩彈一星”功勛科學家錢學森在給企業的回信中說:“我認為內蒙古東達蒙古王集團是在從事一項偉大的事業——將林、草、沙三業結合起來,開創了我國西北沙區21世紀的大農業!而且實現了農工貿一體化的產業鏈,達到了沙漠增綠、農牧民增收、企業增效的良性循環”。

中國沙漠第一城

風水梁原名“風干圪梁”,是個狂風肆虐、黃沙遍地、自然條件極度惡劣的地方。經過十多年的建設,那里已成為一片充滿希望與活力的中國沙漠第一城,成為富民安居、投資創業的樂土。

風水梁核心區面積53平方公里,規劃總投資200億元,已經投入60多億元,建成能容納12萬人口,集生態建設、文化旅游、有機農畜產品加工、清潔能源、扶貧移民、新農村建設為一體的綜合性園區。

企業在治沙基礎上,新建了年產40萬噸的飼料廠,以“公司+農戶”的模式養獺兔,并打造出了生態種植和生態養殖兩大產業鏈,每年可出欄獺兔500多萬只,形成了貂、貉子、狐貍4萬只的養殖規模,并且配套了屠宰廠、肉食品加工廠和年產30萬件的皮草加工廠,以及特種養殖場、有機牧場、光伏發電廠、滴灌廠、氮氣保鮮庫、鮮食玉米加工廠、沿黃風味街、錢學森沙產業博物館、獺兔研究院等多個項目。打造出了自治區著名品牌和國家地理標志產品—“風水梁獺兔”,生產出白條兔、兔肉干、兔肉醬、兔肉松、手撕兔、纏絲兔等一系列產品。東達生物科技公司先后榮獲”內蒙古自治區主席質量獎”、自治區“名牌產品”、農業部“全國主食加工示范企業”, “自治區農牧業產業化重點龍頭企業”等榮譽。通過了國家質量管理體系與食品安全管理體系認證,風水梁獺兔被評為“內蒙古第二屆名優特產品”。

風水梁先后吸引了來自全國12個省區的農牧民在這里集聚,很多獺兔養殖戶已養了10多年并一舉擺脫了貧困,買車買樓長期定居,真正做到了“進的來、穩得住、能致富”,他們年均收入5—7萬元,大戶型超過了10萬元。從2014年開始,企業又與鄂爾多斯市政府、興安盟合作投入13.5億元,將風水梁的扶貧模式復制到科右中旗百利舸城鄉統籌示范園,帶動了1000多貧困農牧民脫貧致富,使他們住著樓房養獺兔,過上了城里人的生活。這可以說是中國生態農業邁向第六次產業革命的偉大一步。

“五個一批”精準扶貧

國家十三五“五個一批”脫貧戰略提出:要構建政府、市場、社會協同推進、人人參與的大精準脫貧格局。

東達集團通過打造循環經濟產業鏈,直接與間接帶動了1萬貧困人口就業創業,做到了“產業拉動脫貧一批”;企業與各級政府協作,創新性地提出并實施了“無土移民”戰略,通過異地搬遷,將沙區與不適宜生存地區中的群眾搬遷到風水梁、百利舸等園區創業發展,做到了“異地搬遷脫貧一批”;企業建立了沙柳種植保護讓利的補償機制,充分保證種植戶收益,通過對沙柳進行深加工提升附加值,全力維護生態建設成果,使十多萬沙區貧困人口實現增收,做到了“生態建設脫貧一批”;企業先后建立了東達商學院、東達創業學院、慧眾職業技術培訓學校,為數百名貧困大學生減免學費,對貧困農牧民進行免費的職業技能培訓,讓400多名東部貧困大學生到集團就業,投入1000多萬元建立了多所小學和幼兒園,為學生提供免費的教育,累計減免和補貼學費300多萬元,同時在各類教育事業中為貧困學校和學生捐贈款物8000多萬元,做到了“發展教育脫貧一批”;免費給3000多戶養殖戶提供住房、兔舍、沼氣池等生產生活設施,給予保設施、保種兔、保飼料、保防疫、保銷售的“五保”服務,把保險讓給養殖戶,風險由企業承擔,做到了“企民利益聯結脫貧一批”,探索出一條極具當地特色并行之有效的精準扶貧新途徑。成功實現了習總書記提出的脫貧指導思想:長久扶貧、實效扶貧、創新扶貧和精準扶貧。東達的扶貧模式已被國務院扶貧辦選為典型案例在全國推廣。

“百企幫百村”精準扶貧

東達集團在當地政府的大力支持下還參與了“百企幫百村”精準扶貧行動,企業進村入戶,與嘎查村結對子、與貧困戶接鏈子、給合作社搭臺子、為農牧民引路子,不僅幫助當地8個村謀劃產業振興,還全力幫助貧困戶從事二、三產業,為他們脫貧創造良好條件,成為了脫貧攻堅戰的一支重要力量。

通過不斷加大結對幫扶力度,既繁榮了企業,又發展了產業,更富了當地的村民,可謂一舉多贏。借助產業聚集的人氣,吸引散居在周圍600平方公里內的農牧民集中居住和退耕還林,實現了生態與產業相互促進、人與自然和諧發展。

東達集團投入3000萬元建設了鮮食玉米加工廠,購進了全套生產線并新建了速凍庫和保鮮庫。企業通過與4個村參股成立社合作、以訂單模式收購幫扶玉米種植戶,與周邊農牧民形成了完整的利益聯結體系,2018年已形成200萬棒的加工能力并提前預訂了2019年的1000萬棒玉米。

目前與幫扶村建設的滴灌毛管廠已進入試生產,面粉加工廠設備已訂購并將于近期安裝調試。2019年,企業還將與合作社共同籌建雜糧加工廠、電商平臺、農貿市場和冷庫、農家樂等幫扶項目,已為村民建設了文化廣場,正在籌建商業街、釀酒廠、采摘園、養殖基地、草原游牧文化體驗、蒙藏民族風情一條街等項目;企業還通過互聯網、電商融入扶貧開發,促進村民的農產品進行線上交易,并在東城區農貿市場、創業園農貿市場為貧困戶免費提供攤位進行就業幫扶。致力于為農牧民脫貧搭平臺、鋪通途。

目前,集團正在規劃實施龍頭王愛召、龍身福源泉、龍尾風水梁黃金龍旅游線項目,規劃總投資30億元,用5—8年的時間,以五A景區建設為目標,打造集生態、文化、旅游、休閑體驗,融江南水鄉與塞上大漠于一體的綜合娛樂勝地,為周邊與沿線農牧民持久增收奠定基礎。

未來3-5年,東達集團將立足林、沙、草、農、藥、畜、光電、旅游、療養等資源,通過實施“6+”戰略,以先進的生產要素和現代化經營方式打造“種養加相結合、農工貿一體化、產供銷一條龍、合縱聯立體式”的農業產業化4.0版,以產業化鏈條將基地、農民、合作社、企業、市場等各個主體串聯起來,以鏈條套鏈條的閉合式循環經濟模式實現農產品、資本等要素的高效運轉,在產業聚集、產業延伸、產業升級、產業創新中實現經濟效益疊加和扶貧攻堅的目標,并最終實現習總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”的莊嚴承諾。